险资“疯”抢黄金:豪赌?避险?还是高位接盘?

险资“淘金”:一场迟来的狂欢?

迟到者的入场券:四家险企的黄金交易首秀

人保财险、中国人寿、平安人寿、太保寿险,这四家保险巨头,如同拿到迟到入场券的舞者,终于踏入了上海黄金交易所的大门。继获准成为交易所会员之后,一连串的首笔交易宣告了它们正式进军黄金市场:竞价、询价、定价、大宗交易,各种玩法轮番上演,颇有些迫不及待的味道。仿佛一场等待已久的狂欢,现在才真正开始。只是,这场狂欢真的值得期待吗?还是仅仅是一场高风险的豪赌?

监管开闸:险资入局的“许可证”

国家金融监督管理总局的那纸《关于开展保险资金投资黄金业务试点的通知》,无疑是为险资打开了黄金投资的大门。明文规定,允许试点保险公司以中长期资产配置为目的,投资上海黄金交易所的各类黄金产品。这不禁让人思考,监管层为何突然放开这一限制?真的是为了优化险资的资产配置结构,分散风险,增加收益吗?抑或是另有深意?要知道,在此之前,险资只能通过购买黄金相关的股票或基金间接参与黄金市场,如今直接下场“淘金”,监管的考量究竟是什么?难道仅仅是为了活跃黄金市场,提升人民币黄金的定价权?这些问题,恐怕需要更深入的解读。

险资为何“恋”上黄金?避险还是逐利?

资产配置的“万金油”?黄金的避险神话

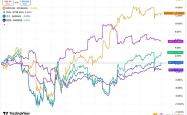

“黄金与传统的股票、债券等金融资产相关性较低”,这句话几乎成了所有鼓吹投资黄金的万能理由。在专家口中,黄金似乎成了资产配置的“万金油”,能够有效分散投资组合风险,尤其是在“当前复杂的经济形势下”。然而,真的是这样吗?黄金的避险属性真的如此可靠?历史数据告诉我们,黄金价格的波动性并不低,在某些情况下,其表现甚至不如一些优质的股票或债券。更何况,险资追求的是长期稳健的收益,而黄金的短期价格波动很可能对险资的资产负债管理造成冲击。那么,险资“恋”上黄金,真的是为了避险?还是仅仅看到了黄金潜在的增值空间,试图在高位博取短期收益?

千亿资金入场:一场豪赌?

按照监管的规定,试点保险公司投资黄金的账面余额合计不得超过其上季末总资产的1%。业内人士据此测算,这将为黄金市场带来千亿元级别的增量资金。这笔钱的入场,无疑会给黄金市场带来新的活力,但也可能引发新的问题。一方面,大量资金涌入可能会推高金价,使得后续入场的投资者面临更高的成本。另一方面,如果金价下跌,险资的投资也会面临损失,最终承担风险的还是广大的保民。更重要的是,险资作为一种特殊的机构投资者,其投资行为具有一定的示范效应。如果险资在高位大量买入黄金,可能会引发其他投资者的跟风,从而加剧市场的泡沫。所以,险资千亿资金入场,究竟是价值投资,还是仅仅一场豪赌?

高位接盘?险资“淘金”路的风险与挑战

金价高企:谁来为风险买单?

“当前金价不断走高,实物和期货价格均处于高位”,这几乎是所有业内人士的共识。在这样的背景下,险资入场“淘金”,无疑面临着高位接盘的风险。如果未来金价下跌,谁来为这些损失买单?是保险公司自己?还是最终转嫁给广大的保民?更值得关注的是,一些保险公司可能会利用相关的金融工具对冲风险,但这些对冲操作本身也存在风险,甚至可能放大损失。因此,在高金价的背景下,险资“淘金”之路注定充满挑战。

稳健投资?风控体系的“紧箍咒”

为了控制风险,监管和保险公司都强调要建立严格的风控机制,合理设置止损点和止盈点,控制投资仓位,避免过度集中投资。这些措施无疑是必要的,但同时也可能会限制险资的投资灵活性,降低其收益空间。更重要的是,风控体系的设计和执行往往存在滞后性,很难完全应对市场的快速变化。一旦市场出现极端情况,风控体系很可能失效,无法阻止损失的发生。因此,风控体系虽然是险资“淘金”的“紧箍咒”,但并不能保证万无一失。

长期主义的陷阱?险资的另一种可能

黄金作为一种长期资产,与险资的中长期配置需求有很好的匹配度。但问题是,长期主义并不意味着可以忽略短期风险。如果险资长期持有高位买入的黄金,一旦金价长期低迷,其投资收益将受到严重影响。更重要的是,长期持有黄金的机会成本也很高。险资完全可以将这些资金投资于其他更有潜力的资产,从而获得更高的收益。当然,也有另一种可能,险资会利用其资金优势,长期布局黄金产业链,例如投资黄金矿业企业,或者参与黄金期货交易,从而获得更稳定的收益。但这需要险资具备更强的专业能力和风险管理能力,也面临着更大的不确定性。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。